La Carte des Mondes Perdus

De Piri Reis à Mercator, d’Hapgood à l’Atlantide: quand la lithosphère garde les stigmates du passage des pôles.

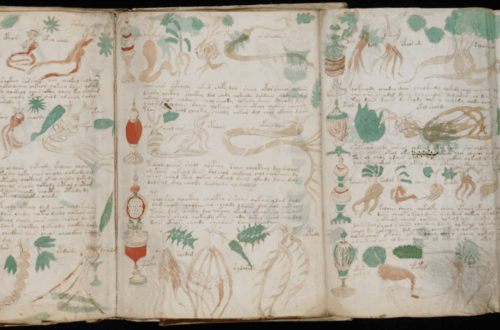

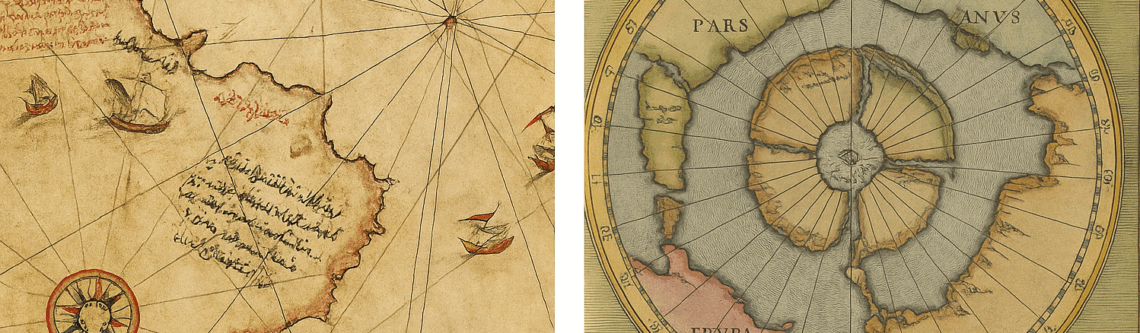

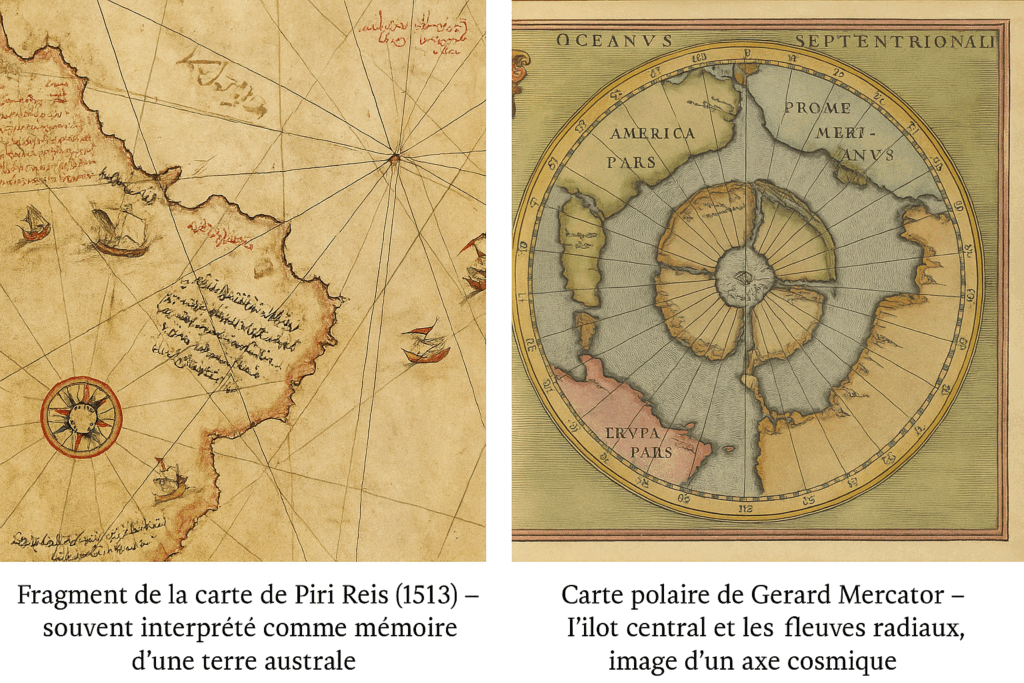

Il existe des cartes qui ne décrivent pas seulement la Terre, mais l’âme. La carte de Piri Reis, tracée en 1513, est de celles-là. Elle semble montrer non pas un continent gelé, mais une mémoire oubliée, une réminiscence des temps où les pôles n’étaient pas là où ils se dressent aujourd’hui. Comme si l’océan avait gardé en son sein l’écho d’une géographie disparue, transmise de peuple en peuple, d’âge en âge.

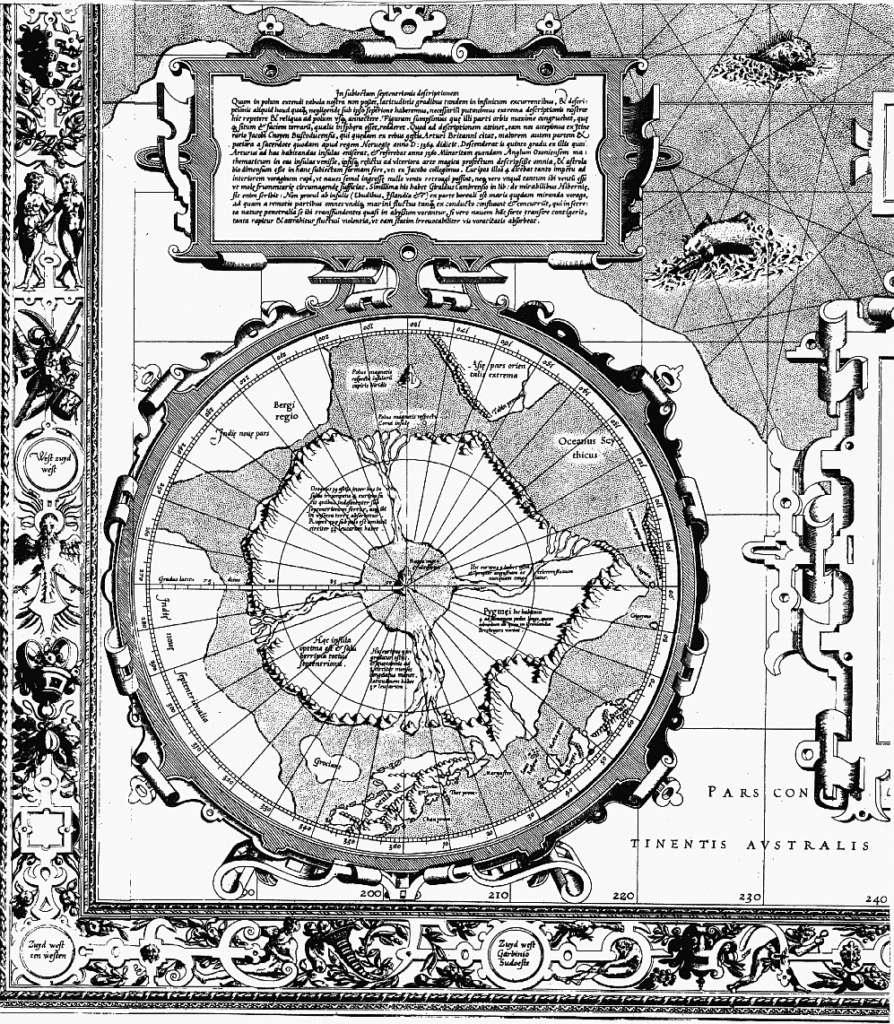

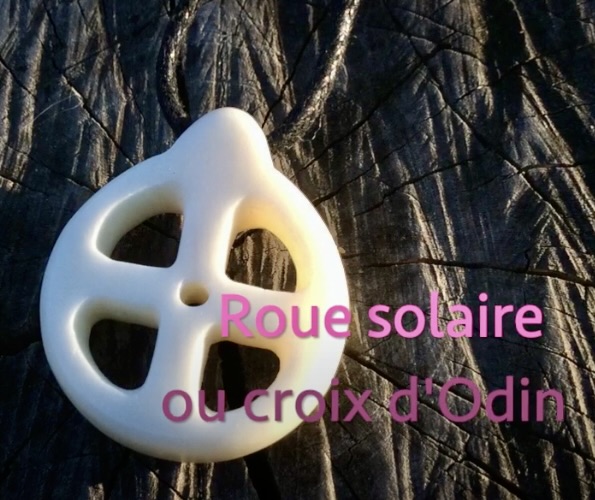

La carte polaire de Mercator : le Nord comme matrice

Un demi-siècle plus tard, en 1569, Gérard Mercator publie son immense Atlas, accompagné d’une carte singulière du pôle Nord. On y distingue une île circulaire entourée de quatre fleuves, convergeant vers un tourbillon central dominé par une montagne noire, la Rupes Nigra, considérée par certaines traditions comme l’axe du monde.

Ce dessin n’était pas une simple fantaisie : Mercator affirmait tenir ses sources d’explorateurs oubliés et de manuscrits disparus. Sa carte reprend la logique de la roue solaire nordique et de l’Atlantide platonicienne : une géométrie de cercles et de flux, où le centre est à la fois source et abîme.

Gérard Mercator, « World Map », 1569 — Feuillet 13.

Reproduction d’un feuillet de la mappemonde murale de 1569, issue de l’exemplaire conservé à Bâle.

Source : Wikimedia Commons ([PD]). Scan réalisé par Wilhelm Krücken.

Piri Reis et Mercator, miroir du Sud et du Nord

Ainsi, les deux cartes forment un diptyque :

- Piri Reis conserve le souvenir d’un Sud englouti,

- Mercator révèle un Nord axial, centre oublié du monde.

Entre elles se joue une polarité : le monde submergé et le monde vertical, l’océan et la montagne, la mémoire du passé et l’éternel centre.

La roue des pôles

Leur unité apparaît lorsqu’on les lit à la lumière de Charles Hapgood et de sa théorie des pôles errants. Si la lithosphère bascule, le Nord devient Sud, le Sud devient Nord, et la Terre tourne comme une roue cosmique. Piri Reis et Mercator n’auraient transmis que deux reflets d’une même vérité : la Terre est traversée par un axe vivant, dont les pôles sont les portes d’entrée.

Les pôles errants et la coquille du monde

Pour Hapgood, la lithosphère, cette peau fragile, glisse sur le manteau terrestre. Alors les pôles se déplacent, les climats se métamorphosent, les royaumes s’engloutissent. La science moderne a rejeté cette idée, mais elle garde une force symbolique : elle dit que le monde est vivant, mouvant, jamais figé.

On pourrait comparer ce glissement à la peau d’une orange se mouvant sur sa pulpe : la croûte terrestre enveloppe un noyau vibrant. Lorsque l’un de ses fragments demeure trop longtemps sur un pôle, il est happé et morcelé par l’effet d’aspiration de l’abîme, ce Ginnungagap dont parlent les mythes nordiques.

Si la planète est un tore, elle en épouse la géométrie : percée en ses deux pôles comme une perle, laissant circuler des flux d’aspiration et d’expiration. De cette vision naît une promesse : ces ouvertures pourraient un jour nous révéler la clé de l’énergie libre, comme l’explorent des chercheurs contemporains tels Nassim Haramein.

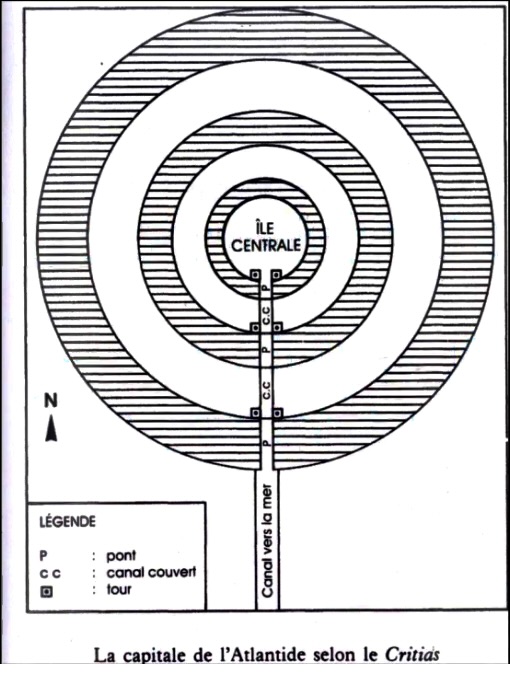

La roue solaire et Atlantis

Bien avant que le nom d’Atlantide ne résonne, les peuples du Nord gravaient des roues solaires : croix cerclées, soleils aux rayons tournants, mandalas de pierre. Ils proclamaient : le monde est cercle. Tout part d’un centre, se déploie, revient.

Platon reprit ce schéma pour décrire Atlantis : une cité en cercles concentriques, temple et océan, reflet d’un ordre cosmique. Mais cette cité fut brisée.

Atlantis, la roue solaire et la théorie de Hapgood ne sont peut-être que des échos d’une seule vérité : il y eut un centre, englouti mais toujours présent dans les symboles.

Atlantis, miroir englouti

Atlantis n’est pas seulement un mythe de ruine et de chute. C’est le souvenir de la cité parfaite, centrée comme un soleil, mais brisée par l’orgueil. Elle incarne la mémoire d’un axe perdu, d’un pôle effacé.

La carte de Piri Reis, les cercles nordiques et la théorie des pôles errants ne sont peut-être que les reflets différents d’une seule vérité : il y eut un centre, et ce centre fut englouti. Mais il demeure dans les symboles, comme une clé invisible qui attend d’être retrouvée.

L’unité des cercles

Ce qui relie Piri Reis, Mercator, Hapgood et Atlantis n’est pas une preuve matérielle, mais une harmonie :

- la carte garde la mémoire des terres effacées,

- la théorie rappelle que la Terre est mouvante,

- les symboles enseignent que tout procède du cercle,

- le mythe révèle que tout cercle se brise… pour renaître ailleurs.

Au centre du centre

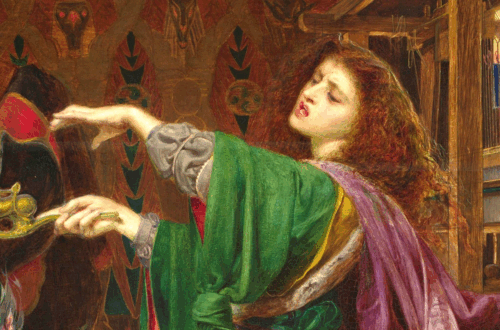

Le cercle est l’éternel langage. Dans sa ronde se trouvent l’origine et la fin, l’exil et le retour. Lire la carte de Piri Reis comme une relique géographique, c’est manquer son essence : elle est un miroir initiatique.

Elle nous dit qu’Atlantis vit encore, non pas dans les eaux ou les glaces, mais dans l’empreinte circulaire gravée dans notre mémoire spirituelle.

Elle dit qu’Atlantis vit encore, non pas dans les glaces ou les abysses, mais dans l’empreinte circulaire gravée en nous. Car chaque civilisation porte en elle son Atlantide, le cercle parfait et la chute inévitable.

Et chaque être humain porte sa carte secrète : une roue solaire intérieure, rappel qu’il existe toujours un centre à retrouver.

Cette conception rejoint à la fois :

- La théorie de Hapgood : une lithosphère glissant soudainement sur l’asthénosphère, provoquant des basculements rapides des pôles et remodelant la surface du globe.

- La vision du tore planétaire : les pôles conçus comme de véritables cavités, portes d’aspiration et d’expiration, où circulent les flux énergétiques de la Terre.

- L’analogie de la peau d’orange : la croûte mouvante enveloppant un noyau vivant, happée et transmutée lorsqu’elle traverse le vortex polaire.

- Le Ginnungagap nordique : l’abîme originel, creuset où la roche devient matière initiée, marquée par la mémoire du champ magnétique.

- Le mythe d’Atlantis : une civilisation engloutie par le basculement des pôles, rappelant que toute grandeur est périssable.

- Les symboles solaires et celtiques : roue, croix et mandala, qui figurent ce cycle de circulation et de renversement autour d’un axe central.

- L’idée universelle du cercle : le monde comme un cycle ouvert, où destruction et renaissance se succèdent indéfiniment.

Conclusion

La théorie de Hapgood n’a jamais été adoptée par la science officielle, car elle contredit la tectonique des plaques. Pourtant, elle a le mérite d’ouvrir une brèche : imaginer la croûte terrestre comme une peau mobile, glissant sur un noyau vivant.

Si les pôles ne sont pas de simples points abstraits, mais des ouvertures réelles dans la géométrie de la planète, cavités du tore où circulent les flux magnétiques, alors chaque basculement devient plus qu’un accident géologique : une initiation terrestre. La roche y est brûlée, glacée, transmutée. Le champ magnétique agit comme un creuset, et la planète tout entière participe à une alchimie silencieuse.

C’est là que science et mythe se rejoignent. Les anciens parlaient de Ginnungagap, abîme originel. Platon évoquait Atlantis, engloutie par un renversement du monde. Les peuples du Nord gravaient la roue solaire, symbole de ce flux éternel.

Aujourd’hui, la géologie nous rappelle que la Terre bouge, que ses pôles dérivent, que ses champs fluctuent. La science mesure. Le mythe enseigne. Ensemble, ils disent la même chose : nous habitons une planète vivante, respirante, circulaire.

Ainsi, lire les cartes de Piri Reis ou de Mercator n’est pas seulement un retour vers des géographies perdues. C’est un miroir tendu vers nous-mêmes. Car chaque basculement du monde extérieur appelle un basculement intérieur. Et trouver le centre, c’est apprendre à rester debout, même lorsque la Terre elle-même se retourne.